|

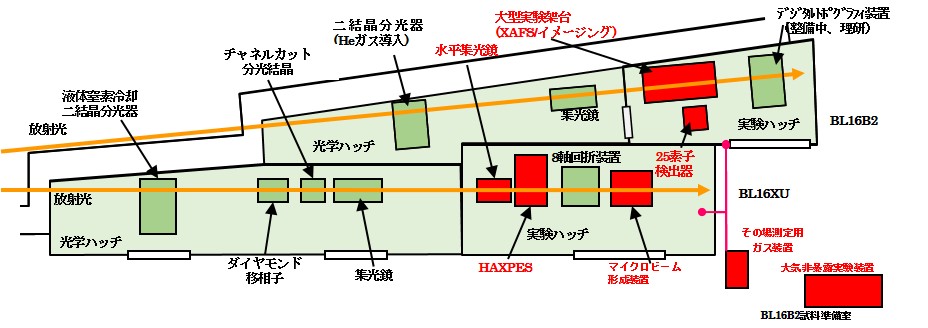

設備の全体概要 |

|

|||

|

|||

| 1996年に民間13社・グループで発足したサンビーム共同体は、放射光分析技術の産業利用を目的としてSPring-8に2本のビームラインを建設し利用運営してきました。2024年度よりビームラインと一部の実験装置を理化学研究所に移管し、新たな体制となってより豊かな社会を実現することを目的とし、理化学研究所の協力の下、2024年12月現在6社の民間企業で構成され、主にBL16XUとBL16B2の2本の理研ビームラインを利用しています。 |

|

ビームライン

| 大型放射光施設(SPring-8)に設置された2本のビームライン(BL16XUおよびBL16B2)を利用しています。光源はそれぞれ真空封止型水平直線偏光X線アンジュレータ(BL16XU)、偏向電磁石(BL16B2)であり、サンビーム共同体各社のニーズに対応するべく整備が進められています。 |

光源(ビームの特性)

|

|

BL16XU |

BL16B2 |

|||

|

エネルギー範囲 |

4.5〜72 keV |

4.5〜113 keV |

|||

|

エネルギー分解能 (ΔE/E) |

〜 10-4 |

〜 10-4 |

|||

|

光子数 |

ビームサイズ |

〜1012 photons/s |

1 mm × 1 mm 以下 |

〜 1010 photons/s |

〜0.1mm(V) × 0.1 mm(H) ミラー使用時 |

|

〜1010 photons/s |

0.5 μm × 0.5μm 以下 マイクロビーム形成時 |

〜5 mm(V) × 50 mm(H) ミラー不使用時 |

|||

| アンジュレータの磁石周期長をSPring-8標準の32mmより長い40mmとすることにより、産業界で重要な元素の一つであるTiのK吸収端を用いた吸収分光の計測が可能な低エネルギーX線が利用できます。 分光器には液体窒素循環間接冷却方式の二結晶分光器を備えています。本分光器は 2024年度夏季に理化学研究所が更新し、分光結晶は対称反射のSi(111)および Si(311)の二組の二結晶分光器であり、Si(111)とSi(311)を並進で切り替えて利用できます。 分光器下流に入射X線の縦方向の集光と高次光低減のために Rhコートされたベンドシリンドリカルミラー(集光鏡)が備えられています。 縦跳ね配置であり、光軸から退避も可能です。これを用いることで、測定試料位置で 1mm角以下のビームサイズで高いフラックスと安定性を得ています。 |

| 可変傾斜型分光器を備えており、Si(311)とSi(111)、Si(511)を分光結晶の傾斜によって切り替え、 4.5keV〜113keVの広帯域エネルギーのX線が得られる仕様となっています。光学ハッチ内には、高次光低減およびサブミリ程度に集光のために Rhコートのベンドシリンドリカルミラー(集光鏡)を備えており、XAFS測定時に高次光低減とフラックス増加に役立っています。 一方、イメージング利用で幅広ビームが必要な場合は、集光鏡は退避可能です。ミラー退避時のビームサイズは最大で 5mm(H)×50mm(W)程度が得られています。 |

実験設備

|

サンビーム共同体はBL16XUにおいてHAXPES装置とマイクロビーム形成装置、BL16B2では大型実験架台を設置し、

XAFS測定、イメージング測定、トポグラフィ測定に利用しています。

また理化学研究所に移管した回折計については理化学研究所が高度化、再整備を進め、新たな計測装置が整備される予定です。

現在利用している評価技術の計測設備は以下のとおりです。

(1) 硬X線光電子分光法による薄膜に覆われた部位など深い領域の化学状態分析 (2) マイクロビームの形成とその応用(蛍光X線分析、X線回折、顕微イメージング等) (3) XAFSによる局所構造解析(希薄試料用に25素子半導体検出器と専用デジタルアンプを装備) (4) イメージングによる材料評価(X線トポグラフィ、X線CT等) (5) X線回折・散乱測定による各種材料の構造解析 ※理化学研究所に移管 共通設備としてその場計測用ガス取扱設備および大気非暴露設備(グローブボックス)を保有。 |

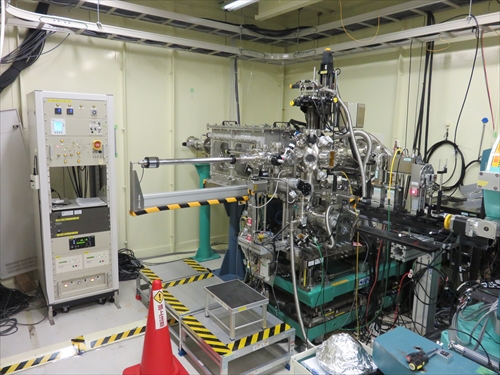

硬X線光電子分光装置 (HAXPES) (BL16XU)

サンビームのHAXPES装置は、産業利用で必要となる様々な機能を備えています。

例えば、産業分野でニーズの高い電池材料の分析に対しては、搬送ベッセルによる大気非暴露導入を可能とし、

電極の測定でしばしば問題となるチャージアップへの対策として、電子とイオンを併用した高性能帯電中和システムやアッテネータ、

X線シャッターを設置することにより、幅広い試料で精度の良い測定が可能となっています。

サンビームのHAXPES装置は、産業利用で必要となる様々な機能を備えています。

例えば、産業分野でニーズの高い電池材料の分析に対しては、搬送ベッセルによる大気非暴露導入を可能とし、

電極の測定でしばしば問題となるチャージアップへの対策として、電子とイオンを併用した高性能帯電中和システムやアッテネータ、

X線シャッターを設置することにより、幅広い試料で精度の良い測定が可能となっています。マイクロビーム形成評価装置 (BL16XU)

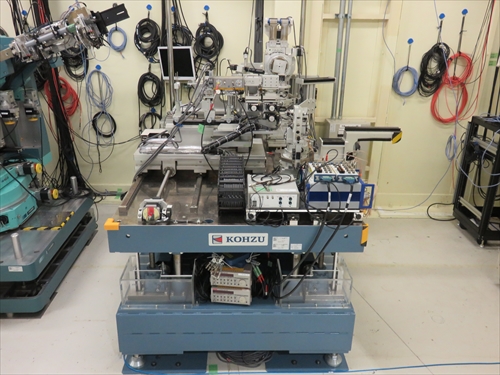

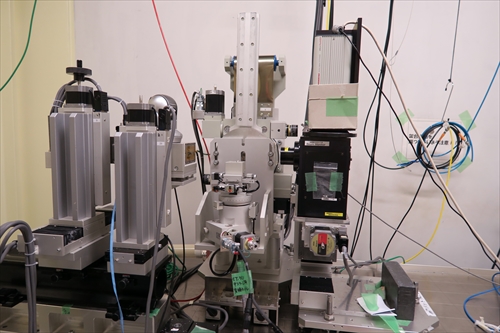

BL16XUのマイクロビーム形成実験装置は、実験ハッチ最上流のピンホールを仮想光源とし、

KB配置の楕円筒面反射鏡により集光するシステムとなっています。ビームは輸送部のベンドシリンドリカルミラーで縦横集光を行い、

仮想ピンホールで点光源を作成します。更にKBミラーによって縦横それぞれ集光を行うことでマイクロビームを実現しています。

10keVにおける最小ビームサイズは0.2μm×0.23μmとなっており、

XZピエゾステージに設置したサンプルを走査することでマッピングを行います。

BL16XUのマイクロビーム形成実験装置は、実験ハッチ最上流のピンホールを仮想光源とし、

KB配置の楕円筒面反射鏡により集光するシステムとなっています。ビームは輸送部のベンドシリンドリカルミラーで縦横集光を行い、

仮想ピンホールで点光源を作成します。更にKBミラーによって縦横それぞれ集光を行うことでマイクロビームを実現しています。

10keVにおける最小ビームサイズは0.2μm×0.23μmとなっており、

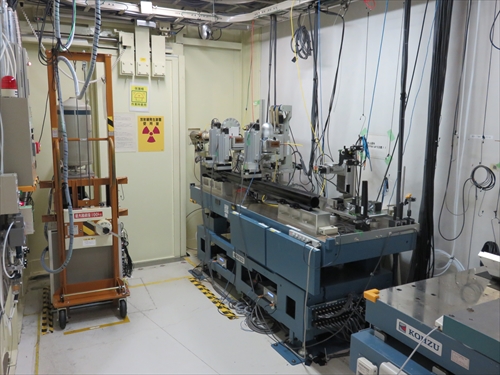

XZピエゾステージに設置したサンプルを走査することでマッピングを行います。25素子SSD/実験架台 (BL16B2)

BL16B2においてはXAFS測定用の検出器としてイオンチャンバー、ライトル検出器、転換電子収量検出器、および25素子Ge半導体検出器を備えています。

25素子Ge半導体検出器は蛍光収量法XAFSにおいて非常に有用な検出器であり、サンビームにおいても微量元素や薄膜試料、あるいは表面敏感計測のために広く活用されています。

BL16B2においてはXAFS測定用の検出器としてイオンチャンバー、ライトル検出器、転換電子収量検出器、および25素子Ge半導体検出器を備えています。

25素子Ge半導体検出器は蛍光収量法XAFSにおいて非常に有用な検出器であり、サンビームにおいても微量元素や薄膜試料、あるいは表面敏感計測のために広く活用されています。CTおよびラミノグラフィ測定、X線トポグラフィ (BL16B2)

BL16B2では最大で5mm(H)×50mm(W)の大きな面積の単色X線を得ることができる。

そのX線を利用してイメージング実験を行うことが可能です。

Xsight Micron LC、ORCA-Flash 2.8、Zyla 5.5、フラットパネル検出器といった2次元検出器を保有しており、

これらのX線カメラおよび高精度の回転ステージを用いてマイクロX線CT計測やラミノグラフィ計測が可能です。

Step scanおよびOn-the-flyいずれの計測も可能なソフトウェアを備えており、これらを用いることで数μmの空間分解能を得ることができます。

BL16B2では最大で5mm(H)×50mm(W)の大きな面積の単色X線を得ることができる。

そのX線を利用してイメージング実験を行うことが可能です。

Xsight Micron LC、ORCA-Flash 2.8、Zyla 5.5、フラットパネル検出器といった2次元検出器を保有しており、

これらのX線カメラおよび高精度の回転ステージを用いてマイクロX線CT計測やラミノグラフィ計測が可能です。

Step scanおよびOn-the-flyいずれの計測も可能なソフトウェアを備えており、これらを用いることで数μmの空間分解能を得ることができます。ガス取扱設備 (共通設備)

産業利用で重要なその場解析を実現するためには雰囲気制御が一つの重要な環境です。

ガス雰囲気を試料に供給しながら計測を可能にするため、その場計測用ガス装置が備えられています。

供給/排気弁を切り替えることによりBL16XU、BL16B2どちらでも使用が可能です。

産業利用で重要なその場解析を実現するためには雰囲気制御が一つの重要な環境です。

ガス雰囲気を試料に供給しながら計測を可能にするため、その場計測用ガス装置が備えられています。

供給/排気弁を切り替えることによりBL16XU、BL16B2どちらでも使用が可能です。グローブボックス (共通設備)

大気に晒されると変質してしまう試料を大気非暴露で計測するための試料準備が可能です。

大気に晒されると変質してしまう試料を大気非暴露で計測するための試料準備が可能です。X線回折装置(BL16XU)※理研装置

BL16XUの8軸回折計は2024年度に理化学研究所に移管され、共用ビームラインの回折計と同じ仕様で測定ができるよう整備が進められています。

8軸回折計に合わせて、PILATUS100K、PILATUS300K-CdTe、XRD計測用試料加熱炉(AntonPaar社製)、

スパイラルスリット等が使用可能となっています。

BL16XUの8軸回折計は2024年度に理化学研究所に移管され、共用ビームラインの回折計と同じ仕様で測定ができるよう整備が進められています。

8軸回折計に合わせて、PILATUS100K、PILATUS300K-CdTe、XRD計測用試料加熱炉(AntonPaar社製)、

スパイラルスリット等が使用可能となっています。(2025年2月13日更新)